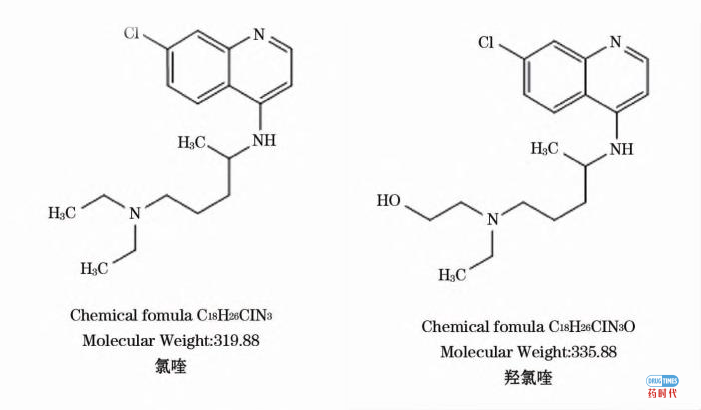

2020年4月11日,《柳叶刀》(The Lancet)上发表了一篇社论文章,题为《Regulators split on antimalarials for COVID-19》,该篇社论聚焦了氯喹(chloroquine)以及羟氯喹(hydroxychloroquine)这类抗疟药物应用于新型冠状病毒肺炎治疗的学界争议。

争论之始

各执一词

羟氯喹用于中国的经验

氯喹和羟氯喹的“前世今生”

【参考文献】

1. Susan Jaffe,Regulators split on antimalarials for COVID-19,The Lancet, Volume 395, Issue 10231,2020,Page1179;

2.赵绵松.新型冠状病毒肺炎疫情期回望氯喹发展史[J/OL].武警医学.;

3.中国新冠肺炎诊疗方案(第七版)。

版权声明:文中图片取自网络,根据CC0协议使用,版权归拥有者。

任何问题,请与我们联系。衷心感谢!

今日长缨在手,何时缚住新冠?

氯喹,一个经历数十年依旧潜力无穷的“老药”

漫画|小分子药物在抗疫中大显身手!

发布者:药时代,转载请首先联系contact@drugtimes.cn获得授权

为好文打赏 支持药时代 共创新未来!

为好文打赏 支持药时代 共创新未来!